ようこそ“知っておきたい「現代政治・戦後史」”ページへ

あなたは「ベトコン」を知っていますか? アメリカが唯一敗北した「ベトナム反戦」は? 「イールズ闘争」は? 「白鳥事件」は? 「ハンガリー事件」って? 「総評・社会党」はなぜなくなったのか? 第9条はなぜ生存権の基本なのか? 安倍内閣の野望は? ヘイトスピーチって?

ほとんどマスコミなどで伝えられていない、情報と諸事実も伝えたい。(編集子)

information 下山房雄の現代社会論新着情報

- 2016年10月20日

- マルクス労働疎外論の現代的意義、赤馬(あかま)通信 第15号(完)

- 2016年10月20日

- 都留重人『体制変革の展望』の労働論、赤馬(あかま)通信第14号

- 2016年01月10日

- いがらし仁応援演説原稿――2016年1月8日・八王子いちょうホール)

- 2015年10月06日

- ローマ法王フランソワの提言―武器販売の禁止 (えびな九条の会会報、2015年10月号投稿原稿)

- 2015年09月30日

- 「戦争法案」反対の行動 「えびな・九条の会」(第104号、2015年09月25日)

- 2015年09月04日

- 治安維持法で捕われ獄死したユン・ドンジュ(尹東柱)、治安維持法国賠同盟「不屈神奈川湘北版」(2015年9月号Ⅰ-3頁所収)

- 2015年08月28日

- 永遠のゼロ=平和映画? 戦争映画? 「えびな・九条の会」(第103号、2015年08月28日)

- 2015年08月15日

- 「学問の自由」と国旗掲揚・国歌斉唱は両立せず、「反戦情報」(第371号、2015年8月15日)

- 2015年01月24日

- 護憲活動の活動を一層高めよう!! 「えびな・九条の会」(第97号、2015年01月25日)

- 2015年01月24日

- 日本帝国主義下の朝鮮における治安維持法、「不屈」湘北版、No.33号(2015.1.15)

- 2014年11月12日

- 右翼の呼称――日本とヨーロッパの違い、下山房雄、勤労者通信大学労働組合コース、2005年・月報(7)⑬『下関市立大学広報』(14.06.11リンク)

- 2014年10月31日

- 政治学入門・上――マックス・ウェーバー『職業としての政治』を読む――下山房雄(かながわ総研元理事長)、かながわ総研所報「研究と資料」14年10月号33-37頁「読書の扉」

- 2014年10月31日

- 政治学入門・下――カール・マルクス「フランス三部作」を読む――下山房雄(かながわ総研元理事長)、かながわ総研所報「研究と資料」2014年12月号「読書の扉」投稿原稿

- 2014年10月31日

- 書評:師岡康子『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書、2013年12月刊)を読む、下山房雄(かながわ総研元理事長)、研究と資料、NPOかながわ総合政策研究センター、No.184、2014年6月1日

- 2014年10月31日

- 孫崎享(うける)の講演会と『日米同盟の正体』を読んで

◆以下、ご自分のPCを「125%」に拡大して、読むことをお勧めします。

←サイト右上部の「青印」をチェックして!

←サイト右上部の「青印」をチェックして!マルクス労働疎外論の現代的意義新着情報

かながわ総研 赤馬(あかま)通信 (別のページに全文、クリックして)

かながわ総研理事・下関市立大学学長(04/02/06) 下山 房雄

マルクス(1818-83)は生涯の著作の中で、労働についてさまざまに論じている。いずれも興味深い展開だが、かなりユートピア的で私がついていけない命題もある。例えば「ドイツ・イデオロギー」(執筆1845-46、公刊1932)における「分業の止揚」や、「経済学批判要綱」(1857-59、1939-41)が説く所の科学技術の発展により「労働が富の偉大な源泉」でなくなり富の創造は「生産手段の力に依存する」ようになるといった命題である。都留重人氏は本通信前号で紹介したようにむしろ私と逆で「科学技術の発展」と「分業の止揚」によって現代の「体制変革」を展望していた。私は「資本論3巻」(1885)7篇での展開、すなわち非人間的労働が人間的労働になってもそれはまだ「必然性の王国」であり「真の自由の王国」は徹底した労働時間短縮で生まれる自由な生活時間の中で開花するとの展開にむしろ納得する。「ドイツ・イデオロギー」が言うような「午前に狩、午後に釣り、食後に哲学」などといった分業の止揚はいくら社会が発展しても到来せず、「ゴータ綱領批判」(1875、1890-91)が説くような「労働が生活の第一欲求になる」高度な共産主義社会は夢想の世界と考える。また、いくら科学技術が今日、発展したとはいえ、日本の就業人口6500万×年間2000時間=130億時間の労働がもはや富の源泉ではないなどとは到底言えないのである。

その点、1844年にパリで書かれた草稿における.「労働疎外論」は、そのヘーゲル流の難解な表現にも拘らず、「資本論」1巻(1867)の後期マルクスにおける明快な労働論にかなりつなげることができ、したがってまた現代的意義も大きいと思う。

「疎外」の語は日常語ではないので、多少の国語辞書的説明をまず行っておく。それはドイツ観念論哲学の系列(そのピークはヘーゲル1770-1831)の中で生まれた概念で、自己から内発的に生まれるが、その産物が自己を否定し自己と対立するような関係性のことである。マルクスは労働を、まずは積極的な知力体力の発現であって、自然を人間に有用な形に変革し同時に自己の知力体力をも発達させる本来的な人間行為であり、かつまたそれが協業分業という社会関係のもとで行われることから人間の共同性が確認される場であるととらえる。古典派経済学のピークであるアダム・スミスが労働をtoil and trouble(労苦)ととらえ、その思想の延長上で労働を非効用(disutility)と置いて、所得の効用とその非効用が等しくなるポイントで労働時間が決まるとするような近代の経済学分析における労働把握とは対極的な把握だ。だがその上で、マルクスは資本制社会においてその本来的人間労働が非人間的な「労苦」となり人間破壊的なものに転化することを「疎外された労働」として定式化した。

この定式化は、例えば三つの手稿から成る「1844年の経済学・哲学手稿」第一手稿の最後の部分で次のように総括されている。

「人間が彼の労働の産物、彼の生活活動、彼の類的本質から疎外されていることの一つの直接の帰結は、人間の人間からの疎外である。人間が己れ自身に対立する場合には、彼に彼ならぬ他の人間が対立する」。労働生産物からの疎外、労働そのものからの疎外、類的存在からの疎外、人間からの疎外の四つが言われているわけだ。これらのうち第四のものは、前三者を総括しての規定らしいが前三者に加えて何か独自な実体があるのかどうか、私にはよく理解できない。初めの二つは「資本論」1巻3篇の労働過程論で「資本家による労働力の消費過程として行われる場合」の「二つの独自な現象」として明快に、ただし順序が代わって、継承されている。第一には、労働は「資本家の管理のもと」で行われ労働者の主体的行為でなくなっているという叙述だ。

「第二に、生産物は資本家の所有物」との叙述がそれに続く。叙述の順序をどうするかの問題は科学にとって極めて重要なことなのだが、初期マルクスの「疎外論」の序列と、後期マルクスの「労働過程論」とで、生産物からの疎外と労働そのものからの疎外が逆転した理由についての私の理解はこうである。初期マルクスではヘーゲルの疎外論を引きずって、まず主体が外化して生産物となるところから考察を始めているのに対して、後期マルクスのもとでは、労働の「全過程を、その結果の、すなわち生産物からの立場から考察するならば・・労働そのものは生産的労働として現れる」と考察し、「因」の労働が「果」の生産物を生むとの序列になった。

ところで疎外の第三、類的存在からの疎外は「資本論」からは消えてしまっている。それはこの疎外第三形態が資本―賃労働の関係からくるというよりも、商品生産による市場関係に規定されているからだ。このことを理解するには類的存在からの疎外の具体的中身を理解する必要があるのだが「経済学・哲学手稿」における叙述は、その点極めて分かりにくい。というより私には分からない。1844年のもう一つの草稿である「ジェームズ・ミル箸『政治経済学要綱』からの抜粋」によって初めて私は理解ができた。そこでは「私の生産物を君が享受したり使ったりするとき」「君自身が私を、君自身の本質の補完物、君自身の不可欠の一部分として知りかつ感じてくれており、したがって君の思考の中でも愛のなかでも私を確証していることを知るという喜び」を味わう関係が人間的生産として定立されている。他方、次のような国民経済学批判を展開する。国民経済学は「人間の共同的本質を、いいかえれば自己を確証しつつある人間本質、類的生活・真に人間的な生活のために人間が相互に営む補完行為を、交換ならびに商業という形態でとらえている。・・アダム・スミスはいう。社会とは商業社会であって、その成員はすべて商人である。・・交換の関係が前提されれば、労働は直接的な営利労働となる。・・略奪・瞞着の関係が背後に潜んでいるのは必然である」

競艇で儲けて世界的慈善を行い、ノーベル平和賞を狙ったが叶わぬままに亡くなった極右の首領=笹川良平氏が生前自ら出演したCMに「世界は一家! 人類みな兄弟! 戸締り用心!」というコピーがある。上記の類的存在からの疎外論を知って聞くと、絶妙な文句だ。市場関係を通じて人類は世界的に結合する、しかしその関係は売って貨幣を私有すればそれでオシマイサヨナラという関係で、他人に対しては「戸締り用心」で対応せねばならぬわけだ」

ところで、吉野源三郎『君たちはどう生きるか』(1937)は、日中戦争勃発の翌月、天皇陛下万歳! 大和魂発揮! といった非合理精神が支配的だった時代に発刊され、少年たちに合理的科学的思想を伝えようとした素晴らしい著作である。太平洋戦争開始以降は刊行できなくなったが、戦後再び広く読まれた。気の利いた社会科教員のいる中学高校で学んだ人はほぼ必ず読んだはずの本だ。この本の主人公、中学2年のコペル君が発見する「人間分子の関係、網目の法則」は、以下にみるように実は価値法則=市場関係による人の結合だ。―コペル君の発見「粉ミルクが、オーストラリアから、赤ん坊の僕のところまで、とてもとても長いリレーをやってきたのだと思いました。工場や汽車や汽船を作った人まで入れると、何千人だか、何万人だか知れない、たくさんの人が僕につながっているんだと思いました。でも、そのうち僕の知っている人は、前のうちのそばにあった薬屋の主人だけで、あとはみんな僕の知らない人です。むこうだって、僕のことなんか、知らないにきまってます。僕は実にへんだと思いました」。これに対するおじさんのコメント「・・時代が進んで商業が盛んに行われるようになり、世界の各地がだんだんに結ばれていって、とうとう今では、世界中が一つの網になってしまった。・・君にとってなくてはならないものを作り出すために、実際に骨を折ってくれた人々と、そのおかげで生きている君とがどこまでも赤の他人だとしたら、たしかにへんなことだ。・・そのつながりは、まだまだ本当に人間らしい関係になっているとはいえない。だから、これほど人類が進歩しながら、人間同志の争いがいまだに絶えない・・」

この本は1982年に岩波文庫版として復刊された。それに付された丸山真男の「回想」(1981執筆)に「・・「人間分子の法則」の足りないところを補いながら、「生産関係」の説明にまでもってゆくところに読み進んで私は思わず吃りました。これはまさしく「資本論入門」ではないかー」とある。この丸山の評価に私は不満だ。商品市場関係も確かに「生産関係」である。しかし、資本論の本論で扱う「生産関係」は、資本―賃労働の階級関係であり、吉野本では扱われていない。貧困の現象は描かれるがそれを「生産関係」にもってゆくことはしてないし、市場の網目による人間関係が「人間らしい関係になっているとはいえない」ことも宣言されているだけで、描写も分析もない。天皇制=国体批判は死刑、私有財産制=資本主義批判は無期懲役という治安維持法で脅かされていた時代の著作としては当然だ。戦後、読む場合には絶賛に終始すべきではないだろう、そう私は思うのである。

スターリンが例のスターリン論文(「ソ同盟における社会主義の経済的諸問題」1952)で「価値法則は資本主義の基本的経済法則ではないのか? いや、そうではない。・・資本主義の経済法則の概念になによりもよく適しているのは、剰余価値の法則、資本主義的利潤の発生と増大の法則である」と言った命題は、彼の悪行にも拘らず真理である。価値法則は、資本主義の基礎法則であるが、基本法則ではないと私はいまも考えている。だから、私有財産制のもとでの社会的分業が生む生産関係=価値法則に加えて、直接生産者の人格的自由と生産手段からの自由のもとで起る労働力商品化が生む生産関係=剰余価値法則の展開を今日の日本で確認することが「資本論入門」としては不可欠であろう。

生産物からの疎外は、今日、どういう姿をとっているか。60年代に労働科学研究所の調査で製糸女性労働者から「私たちは絹を作っているが、結婚式で絹のドレスを着られるかどうか」と訴えられたことがある。このような直接の生産物からの疎外は、年収200万時代で結婚から子育てといったキャリアは殆ど考えられないフリーター青年が、豪華ホテルでの他人の結婚式にサービス労働者として派遣で働く場面などにいまもあるといえよう。しかし一般的にいえば、進んだ社会的分業のもとで自己の労働生産物や労働サービスを直接に享受できないことはいわば通例であって、問題は労働者が自己の賃金や社会保障給付で他人の労働生産物なり労働サービスをどれほど安定的に購入獲得できるかということが問題である。賃下げや失業=無賃金、社会保障の貧困化によって、生活必要用品の獲得や施設利用が困難・不安定だという.ことは、19世紀前半のヨーロッパでも現代の日本でも大きな社会問題である。

労働そのものからの疎外はどうか。資本主義の初期段階では、労務管理論でいう「間接管理」が支配的であった。つまり、労働そのものは親方―職人―徒弟という労働者世界の中で伝承再生産される技能の発揮として行われ、資本家=会社は仕事のやり方には指図はせず、労働の結果のみを取得した。組を編成する親方請負制がその典型である。しかし、19世紀末から今世紀始めにかけ、機械設備の発展とともに旧来の万能的熟練は解体し、工場内分業が会社の生産管理的スタッフの動作研究・時間研究により「科学的」に編成される(テーラー主義)。技能は簡単な職務を一つばかり行う単能工か、いくつか行う多能工かのものになり、その仕事が流れ作業のもとで全体労働に構成される。フォード主義である。その心身傷害的風景はチヤップリンの「モダンタイムス」でみることができる。単純だが沢山の達成すべき課業を与えられ、達成できない喪失感から自死を選ぶような労働、部分的身体行使の負担でおこる職業病、などなど、労働そのものからの疎外は今日一層深刻である。直接生産者たる労働者が、その供給が他人の存在に不可欠の有用行為ではなくて、無用あるいは却って心身損傷的行為だということを自覚しながら会社から強制されてやむを得ず生産・販売を行っている場合は、次の類的存在からの疎外が、この労働そのものからの疎外と重なりもする。

類的存在からの疎外については、欠陥商品サービスの供給として、これまた今日一層深刻である。例えば下関市大で私の同僚である倫理学担当教授・西田雅弘さんのHPの「孤軍奮闘記」の頁にみるごとくである。そこには彼が五つの会社のクレーム担当者相手に闘った記録がある。マイクロ・ソフト社の「回答文」が面白い。一つ一つの語句は日本語ではあるが、全体としてどういう因果を言おうとしているのかさっぱり理解できないのである。PCソフトのマニュアルがわけわからない日本語であることと、そっくりなのに驚く。

私も国鉄―JRや郵便局の窓口で、「努力の甲斐も無く今日も涙」で終わることが多いが、西田さん的「奮闘」を折々行ってきている。最近の事例を一つ紹介しておこう。大学の近くの下関東郵便局でのことだ.そこでは昨年春ごろ、サービス向上を謳って郵便と貯金・保険の窓口の分業を改善して、例えば郵便の窓口でも振替を扱うとしたのである。労働者にとっては労働負担増を含む多能工化=「合理化」だが、消費者にとって多少は便利になるということのはずだった。私は、自分の振替口座から9O近い組織・団体に会費や定期的カンパを送る。金額がいくらでも送金料は15円で通信文も付けられるからだ。だが大体これを扱う貯金の窓口は混雑で、1枚の依頼用紙を出すだけなのに長時間待たねばならぬことが多い。そこでこの「合理化」は結構と当初受け止めた。しかし、郵便の窓口に依頼用紙を出すと「扱える。扱えない」の大騒ぎで、人によって受け取る場合と受け取らない場合と両様の対応だ。「多能工化」するのに何の訓練もしなかったのか、私との間でもめてそれをミーティングなどでどう解決するかといった議論はしなかったのか、私の不信は高まるばかりだった。

ところで、労働疎外の克服への処方箋として、初期マルクスが考えていたのは政治革命であった。例えば「労賃の腕ずくでの増額は(これは例外に属する・・)、奴隷の給金をよくすることでしかない・・私的所有等々や奴隷状態からの社会の解放は労働者の解放という政治的形態であらわれるという結論」(『経済学・哲学手稿』「疎外された労働」1844)と叙述しているごとくである。しかし、後期マルクスでは(『賃金、価格、利潤』1865、 1898)における展開で確認できるように、正規の大会戦(政治革命)途上のゲリラ戦と位置づけて初期マルクスとの連続性を保ってはいるが、労働組合の賃金闘争を積極的に評価し、賃上げによる産業構造の改革(現代流に言えば民主的改革)を説いている。私は後期マルクスを拡張して、三つの疎外それぞれについて労働組合の果たせる役割が大きいと主張する。公務員に限らず民間労働者も「全体の奉仕者たれ」と言ったりもしている。つぎの如くだ。「それぞれの部門の労働組合がより人間欲求実現的な協業への改革をめざし、制度改革を経営者や為政者に要求し、またみずからの労働改革を行うことを組合員に提唱することは有意義な歴史実践行為」([国鉄労働組合論」『現代世界と労働運動』1997)。この提唱は次のような経済政策論の主張ともつながっていることを最後に強調したい―「日本での経済への国家介入は専ら産業国家的に行われ、またかなり福祉国家的だった欧米でもビッグ・ビジネスや「冷戦軍需」に傾斜した「混合経済」だった。それらとはちがった平和主義と経済民主主義にたつケインズ主義国家への転換が人類史上、未実験の経済社会政策であり、あり得る(福祉国家、新自由主義に次ぐ)第三のパラダイム転換の構想はそのようなものとして与えられている」。(新福祉国家の構造と公務労働者、1998.11、下関市立大学論集42巻2号)(04/02/06)

都留重人『体制変革の展望』の労働論、赤馬(あかま)通信第14号新着情報

かながわ総研 赤馬(あかま)通信 (別のページに全文、クリックして)

かながわ総研理事・下関市立大学学長(03.10.14) 下山 房雄

2003年6月新日本出版社刊A5.262頁のこの本における労働論を論評してほしいとの梶田かながわ総研所長の注文に応える形で、今回の「あかま通信」を書くことにした。

90歳を越えてなお盛んに執筆を続ける著者の近年の諸論稿を集めた本書が扱うテーマは多様豊富で面白い。「連日の新聞切り抜き」作業も踏まえ、ブッシュ・ドクトリンをアメリカ帝国発展史の中で位置づけるとか、ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて』の<「倣慢な植民地主義者」が日本統治の必要上から天皇制護持に策謀をこらした>との私が読後共感したような展開に、日本の為政者の側にいた自身の体験(1947年、片山内閣経済安定本部次官として第1回『経済白書』を執筆)を踏まえて「異議あり」と唱えるとか・・・・水俣病闘争で被害者の側に立った「温かい心」の人と「冷やかな権威主義」の「紳士諸君」とを対比させ、「隔絶した人間性貧富のコントラスト」と叙述する観点は本書全体を貫くものでもあり、人間損傷の側に立った人格の実名をきちんと挙げているのも、権力金力の側からの不法不当な行為の被害者が官民権力の走狗になった人々を遠慮して匿名でしか呼ばない情けない状況が結構あるこの日本においては、実に素晴らしい。その実名リストは サッコとヴァンゼッティーの死刑執行(1927、2003年の私は、憤怒を哀感の中に静かに納めた感のジョーン・バエズの歌を主題歌とする映画「死刑台のメロディー」を想起する) にゴーサインを出した「三人委員会」のハーヴァード大学総長ロウェルに始まり、途上国の生命の方が安価だからとの理由で「有害廃棄物を最低賃金国に投棄すべきだという経済学上の論理には疑問の余地がない」と主張したサマーズ世銀副総裁(1991~2001にハーヴァード大学総長)に至っている。

さて、私が読み取った本書の労働論とは、62-67、150、157-162、219-224、238-243、252、259頁などで展開されており、そこでは20世紀の科学技術革命=巨大な生産力発展に対応する二つの「体制変革」処方箋が提示されている。一つは、マルクス『経済学批判要綱』において「労働者が生産過程の主作用因ではなくなって」素材的富の創造が「労働時間中に動員される生産手段の力に依存するよう」な転換が起これば「直接的形態での労働が富の偉大な源泉であることをやめ」「交換価値に立脚する生産様式は崩壊」すると述べた関係(生産力・オートメーション→生産関係・社会主義の因果との理解が通説のようだが、私は後期マルクス主義に依拠して、資本量に応じて剰余価値を分配する生産価格法則に価値法則が止揚される因果と理解したい)に着目するものだ。レオンチェフが1996年の講演で、技術の労働に対する要求が「少なくなるにつれ」「資本財の役割は大きくなり」「資本所得は相対的に増大する」との事実認識を踏まえ、労働者がその資本所得に与かる途を「自治体から得る社会保障給付を使って自分が希望する会社の株を買い、配当を受ける」と提案したことへの共感も示されている。

都留氏の史観は、剰余生産物=サープラスの形態で経済体制の質的区分を行ない、利潤を「マクロ的生産力に比例し賃金水準に逆比例するサープラスの表現」とみる点でマルクス主義的であり、さらにサープラスの処理を「ストックすなわち生産手段の公有化」によって行う前段階として「フローすなわち発生したサープラスの社会化」を行い、それを「社会的福祉の観点から有意性のある配分活用」するとの政策提起をしている。上掲の中期マルクスが、生産力の巨大化からストレートに社会主義への移行を言うかの如く叙述しているのに対して、都留氏は、生産における市場経済支配を認めつつ所得再分配の社会化による、「体制変革」を説く点で、市場経済を通ずる社会主義化(中国、ベトナム)あるいは資本主義の民主化を通ずる社会主義への移行(日本)を説く現代マルクス主義と同じ立場と理解できる。レオンチェフ提言については「発想は斬新」だが「問題に対する答えとして、まだ中途半端」と述べて、市場によらない剰余再配分の効能を提起した所にのみ意義を認めているようだ。

膨大な生産力発展(都留氏の利潤定義からすれば賃金停滞のもとでこれが膨大な剰余発生に結果することは明白)に対する第二の処方箋は、ラスキン「労働の人間化」、モリス「生活の芸術化」、シューマッハー「小は美」などに依拠するところの国民の「ライフスタイル」改変である。フォーディズムにその典型をみるように、技術革新は「手工や頭脳を使う創造的で役に立つ仕事」を「その大部分を全く喜びとしないような分裂された種類の仕事を大量に与える状態」に代えた。それを生産性あるいは成長を逆転させて元に戻すという主張である。シューマッハーの次の主張が繰り返し引用されるごとくだ:現在、生活のために必要な物的生産は社会的総労働時間の3.5%でしかない(人口の1/2が労働力、その1/3が物的生産、物的生産従事者の労働時間は生活時間の1/5として、この3因数を相乗した数値つまり全人口が24時間365日働く状態を分母で計算した数字が35%で、過少な印象を与えるように工作した数字と私は理解した)ので、それを20%に引き上げれば「誰もが楽しみで仕事が出来る」

以上の都留氏の認識と政策提案に、以下の文脈のもとで私は賛成だ。まず中期マルクスが言う所の、労働者が「生産過程それ自体に対して監視者ないしは統御者として関係する」:生産力段階、つまりオートメーション段階に到達している物的生産分野は未だ部分であり、加工、組立で直接労働に依存している部分が相当残存すること、またオートメ化した部分でも保守修理や事故対応で直接労働に依存せねばならぬ機会がかなり残っていること、これらの認識が一つの留保である。いま日本の経営者の大勢が個人別成果賃金導入に狂奔し、社会政策学会という学術の世界でも、従来の研究の欠落を「個人能力の公正な査定」技法を開発しなかったこととするコンサルタント会社的反省を言う研究者が現れたりしたりしているのも、生産成果は緊密な協業の結果で個人別には殆ど分解できぬとはいえ、その集団成果は個々の労働者の直接労働に未だ相当程度依存しているからだと私は理解している。

なおマルクスの上掲命題に関しては、産業革命=機械制大工業が資本主義を生み、オートメーションが社会主義を生むといった故・中村静治氏を典型とする議論に触れておく必要があろう。オートメ的生産力を持たない社会主義化を強行したのがスターリン、毛沢東の必然的誤りであり、十月革命や新中国誕生は早産だったという議論がある。こうした議論に対して私は<産業革命が市民革命=ブルジョア革命に先行されたように、社会主義への移行はやはり政治革命が先行し、その成果=新権力が意識的計画的にまずは剰余のフローの改良、次いで国権の徹底民主化とセットになった国有化を含む諸段階の公有化によるストックの社会化を進めることで社会主義に段階的に移行していく>と主張する。

生産力ダウンで創造的労働の世界へという主張には、マルクス、エンゲルスの「労働の未来」についての二様の主張を二元的展望と読んで、そこからの条件づけをしたい。つまり、単調反復、静止強制、心身部分行使などの現代的労働のかなりのものについては、昔の仕事の仕方に戻るのではなくて、徹底した時短で対応すべきだ。他方、分業の止揚は、拡大した余暇生活において、また医療や教育などの非物質的生産のもとで、それぞれ追求実現さるべきである。技術革新が医療分野ではむしろ高コスト化に結果したとの都留氏の指摘は、その分野の労働態様を効率よりも人間の心身補修や発達目的優先に代えることで高コストの労働に代える政策に延長できると考える。(03.10.14)

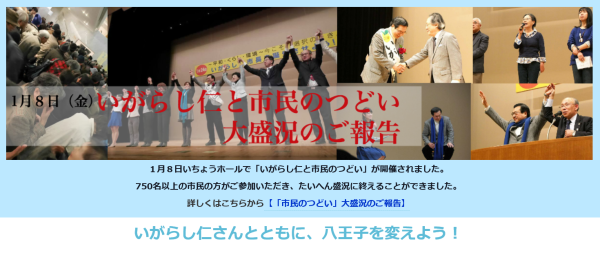

いがらし仁応援演説原稿――2016年1月8日・八王子いちょうホール新着情報

(2016年1月24日投票)八王子市長選 五十嵐仁さん応援演説原稿 (PDF版)

◆「いがらし仁さんとともに八王子を変える!」のサイトより。

http://www.project-8.com/

私は神奈川県海老名市に住み、82歳つまり天皇と同年の老人です。戦後生まれの五十嵐仁さんとは世代は異なるわけですが、同学の友人として今夕ただいまこの論壇にたっております。五十嵐さんは政治学者、私は経済学者で、専門はやや違いますが、戦後日本の労働社会政治に強い関心を持って研究を続け社会的発言を行ってきた点では共通です。老人のはっきりしない記憶で恐縮ですが、最初に五十嵐さんを個人的に認識したのは、彼の属する法政大学大原社会問題研究所が1995年に『新版社会労働運動大年表』を刊行した折からです。私はこの明治維新から現代に至る大年表が取り上げた年表項目の最初と最後についての批判を書いて研究所に送りました。それに対して、五十嵐さんの個人名が署名してある返事の葉書が来ました。それ以来、彼のことを個人的に意識するようになりました。私が下関市大学長職を終えて、神奈川県海老名の地で九条の会など草の根社会政治運動の老後生活を送る傍ら、後輩の中堅若手研究者の要望支援で初め約十年行ってきた「関東社会労働問題研究会」という名の私のゼミナールにも、彼が近年、加わって、交流の密度は一段と高まった関係です。

その彼が、こんど彼の「第二の故郷」八王子市の市長選に挑戦勝利し、それによって安倍暴走政治にストップをかけたいとして立候補を決意しました。書斎にこもりっきりではなくて、政治的実践に係ることで自己の科学的認識を広め深めようとしている研究者は珍しくはありませんが、しかし政治選挙に打って出るとの決意をする研究者はやはり数少ないです。五十嵐さんの立候補決意に深い敬意を表し、その決意が勝利の結果を迎えることを強く期待いたします。

彼がネットで発信しているブログ「五十嵐仁の転成仁語」で12月23日に行った街頭演説の原稿が掲載されています。そこに三つの訴えがあります。第一は、市民の命と暮らしを守る、第二は、福祉と緑のまちづくり、第三は、住民及び市職員との対話共同による自治の実現です。すべて大賛成です。

私は、ここでは第一の訴えに関わって、若干の発言をいたします。

アベの嫌う戦後レジームつまり日本国憲法に体現されている戦後民主主義の重要な要因にあるのが地方自治です。住民の自治に拠る地方自治体は国から独立した国類似の統治機構であり、国民主権を実質化するうえで重要な位置を占めています。地方自治法第二条に二十二項目例示されている地方自治体の公共事務の筆頭に挙げられているのは「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」です。中央のアベ政治が小選挙区制という民意を離れ国民主権を形骸化する制度の上で、戦争法の強行、原発再稼働推進、消費税増税・社会保障削減・軍事装備強化を行っているのは、この「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉」の保持に反することです。地方自治は、その権限をフルに動員して、この中央政治を制限制御せねばならず、自治体首長はそれにふさわしい人物を選ばねばなりません。憲法違反の戦争法は国政の問題でありかつ地方自治の問題です。横須賀港に駐留する原子力空母ロナルドレーガンには原発が4基搭載されており、その退去を求めるのも国政の問題でありかつ地方自治の問題です。五十嵐市長を実現して、「安全、健康、福祉」を地方自治の方向から、保持し充実させ、国民主権の現実化を図りましょう! 戦後レジームを文章化したともいえる日本国憲法の三原則=国民主権、基本的人権、戦争戦力放棄のうち、国民主権、基本的人権擁護は、近代国家がふつうに装備しているものです。自民党の改憲草案は、そこまで覆そうとするとんでもない極右的構想です。しかし、九条の戦争戦力放棄は、いわば世界史の先端を行く規定です。この日本でも、戦国時代は殺し合いで社会の統治のあり方を決めるのがルールでした。徳川3代将軍のもとでの島原の乱、明治維新の際の西南戦争がありましたが、まあ内乱の無い時代が数百年続いたわけです。

現在の中近東、アフリカでは、未だ殺し合いで社会のルールを決める時代にあります。しかし、国内のルールを決める近代国家の普通の姿は、選挙であり殺し合いの戦争ではないというものです。しかし、国際的関係では未だ未だ殺し合いの戦争による事の決着を図ることが行われている人類史の段階です。日本国憲法9条は、その人類史の段階を一段とたかめる人類史未踏の世界を切り開こうとするものです。今の憲法破壊憲法無視のアベ政治のもとで、護憲活憲の立場に立つわれわれの困難は、そういう性質のものと私は理解しています。

人類史未踏の世界を切り開こうとする日本国憲法九条は、自国民3百万余、他国民2千万余の生命喪失に象徴される甚大な第二次大戦を惹起した日本軍国主義に対する日本国民の深い反省の上にあります。ところが、いまの中央政府権力の座にある連中は、その歴史的反省を「自虐」として論難するヤスクニ派の人々です。ヨーロッパでも、アウシュビッツは無かったあるいはたいしたことではなかったという勢力があります。彼らは極右とよばれ、その思想は偏ったものとされます。右翼つまり保守、左翼つまり革新は、いずれも市民の選択する思想で片寄ったものではありません。両者共通の認識は、第二次大戦の枢軸国の側、つまりイタリア=ファシズム、ドイツ=ナチズム、日本=天皇制軍国主義が、犯罪的に誤っていたとの立場であり、ポツダム宣言を受諾して敗戦から戦後に至った日本もその立場を選択したはずなのです。その立場を南京虐殺は無かったとかたいしたことではなかったなどとして修正し否定する現在の自民党は極右勢力に純化した政治勢力です。

こんかいの八王子市長選挙は、地方自治の本来のあり方を通じて、中央の極右政治を制止阻止し、住民の「安全、健康、福祉」を図る重大な意義を担うものとなりました。五十嵐さん勝利のために、皆さん、がんばりましょう!! 下山房雄

(2016年1月8日・八王子いちょうホール10分のスピーチと当初依頼されて作った原稿。当日現地で3分枠と告げられ太ゴチ部分相当の内容で喋って終了)

「アベ政治を許さない」ローマ法王フランソワの提言―武器販売の禁止(えびな九条の会会報、2015年10月号投稿原稿)

治安維持法国賠同盟「不屈神奈川湘北版」(2015年9月号Ⅰ-3頁所収)

(左をクリックすると拡大)

講演:日本帝国主義の朝鮮植民地支配と治安維持法を考える

永遠のゼロ=平和映画? 戦争映画? 新着情報

戦争法案ノー 飛び入りも 神奈川海老名(「赤旗」、2015年8月19日)、自由民権以来の大きなパレード えびな9条の会が主催(「新かながわ」、2015年8月23日

護憲活動の活動を一層高めよう!! 新着情報

政治学入門・上―マックス・ウェーバー『職業としての政治』を読む 新着情報

下山房雄(かながわ総研元理事長) 2014.10.31

(かながわ総研所報「研究と資料」14年10月号33-37頁「読書の扉」)

私事的導入になって恐縮だが、私の孫の一人が大学の政治学科で学ぶことになり、いま2年生でそろそろ専門の勉強をすべき時期になった。私の子育ては<好きに生きぬけ>の方針で、支援は知的支援についても稀で通した(息子の一人が小学生のとき1/2+1/3=2/5といった分数計算をやっているのに気がつき驚いて遠山啓『算数の探検』だかを使って家庭教育を例外的に実践したことはある)。孫には一層そういう姿勢である。

しかしこんど、少しだけ知的支援をする気になって、政治学入門に役立つと私が思い、来春までに読んでみたらと、手元にあった本を4冊手渡した。①孫崎享『戦後史の正体』(創元社2012年刊)②五十嵐仁『18歳から考える日本の政治 第1版』(法律文化社 2010年)③丸山真男『現代政治の思想と行動 増補版』(未来社 1964年刊)④ウェ-バー『職業としての政治』(岩波文庫)。これらに加えて、マルクス「フランス三部作」は、二月革命、第二帝政、パリ・コンミューンという史実=近代政治過程の社会科学的分析を行ったもので、手元にギフトとしてあげる本は無いけれど、買うなり図書館で借りるなりして、やはり来春までに読むことが適切との言葉を渡した。①は「九条かながわの会 九条学校」の今年7月7日のイベント=孫崎さんのお話「東アジアと日本の安全保障」でのサインセールで求めたもの。

http://e-kyodo.sakura.ne.jp/simoyama/140801ebina.pdf

この本は、高校生でも読めるようにとフリガナまで振ってある。孫崎さんとの立ち話で彼から「私は日米謀略史観と批判されています」と聞いたが、なかなかどうして、私には科学的に戦後日本政治の本質を剔出したものと読めた。それで、政治学科在学の孫に他の本何点かを付して渡したのである。

その他の一つの②は、著者から頂戴しながらツンドクになっていたものだ。急遽読んで、五十嵐さんに送ったメール抄を下揭する。―「五十嵐さま 何年か前に頂戴した『18歳から考える 日本の政治』、時々やってしまう私の悪弊でツンドクだったのですが、こんど読みました。81歳の私にも役に立ちました。改めて有難うを申し上げます。近刊の孫崎『戦後史の正体』がフリガナまで振って「高校生にも読める」をウリにしています。菅直人の参院選敗北が自公政治への批判の現れだったのに、それが一層劣化した自公政治復活導入口になってしまったこと(歴史の狡智?)などに触れて欲しい新版(もう出ていますか?)は、「15歳から考える」ことにして、あり得べき18歳からの投票行動に備える仕掛けにして欲しいと思ってもいます。さて、政治の科学として吟味し因果を論じて貰いたかったテーマを四つほど感じました。以下にメモ書きしておきます。

1) 安倍晋三の「おともだち」審議会に典型となっている、政策形成過程での産官学体制。さまざまな利害対立のある(階級的対立と言って欲しいところですが・・・)社会のルール設定を限定された特定立場の従って特定思想の人士で議して政策制定過程を始動させることにいつも疑念と怒りを感じています。公害審議会メンバーが加害企業代表で連ねられたりも典型例ですね。労使問題で組合代表が出るケースでも、最賃審議会がいい例ですが、決して全労連系からは選出されない。

2) 特定イデオロギーを排するとの立場からの、左翼右翼は偏っているという常識、どの立場にもあるいはどの組織(政治党派、労働組合)にも属さないのが市民だという日本ガラパゴス的認識、これらを批判する必要。

http://e-kyodo.sakura.ne.jp/simoyama/140611uyokunokosyou.pdf

3) 近代官僚制が、中世古代国家と違って客観的ルールに基づく「法治体制」である歴史進歩的側面を挙げる必要。経済における価値法則がヒトを区別せず、貨幣額のみで交換を律するのに照応して、出自や身分などの人格属性を問わず法の下での平等を具現化する装置でもある。そのマイナス的逸脱―贈収賄的政治。プラス的逸脱―人民「全体に奉仕」する公務労働論。

4) 国際政治のところで安倍の「同一価値観外交」批判が必要だった。異なった価値観の国家とは、米との連合での軍事的威圧で対処する外交の批判。」

そして五十嵐さんの返信抄―「下山様 拙著に対するご意見、ありがとうございます。大変貴重かつ重要なご指摘だと思います。ただ、もう少し早く指摘していただければ 第2版に生かせたのですが、残念ながら間に合いませんでした。というのは、すでに再校まで終え、8月に新しい版が刊行されることになっているからです。前の版はすでに4刷りとなっていて、内容が古くなりました。そこで今回の第2版では、前の版が刊行されて以降に生じた大きな変化、主として東日本大震災と原発事故、民主党政権の崩壊と安倍首相の再登場などについての記述を補充することに当てられており、先生ご指摘の点については改善されておりません。今後、そのような機会があれば、ご指摘を生かしたいと思います。」

五十嵐『日本の政治 第1版』が出版後2年半で4刷を重ねたということは、この本が大学教養課程の「政治学」関連で教科書に使われてきたということであろう。そこで考えたひとつのことは、政治学の理論体系に関わることだ。マルクス、ミクロ、マクロの三原理体系を大枠として持つ現代経済学とは違って、政治学には、学者=先生ごとに原理体系がある感じだ。基礎概念も、論述対象として取り上げる政治現象も、先生ごとに異なるのだ。

五十嵐さんへのメールには書かなかったのだが、まず「政治」とは何かの定義的規定が論者によって随分違う。五十嵐本では「決めること」というごく抽象的な定義から出発する。

それでは個人が右せんか左せんかと考えることも政治なのかと思うと、定義は以下の如くに展開する―「ものごとを決めるのが政治だといっても、自分についてのことがらを自分で決めるのは、政治でも何でもありません。他人を含む複数の人々 にかかわる共通のことがらについて決めるのが政治です。」「人間の社会には、複数の人々に関わる大切なことがらを決めなければならない場面が多くあり、そのためのルールや仕組みが作られることになります。これが政治です。」(②書 6頁) 私はこの定義に賛成だ。

因みに、ウェーバーは「自主的に行われる指導行為」を広義の定義として与えたうえで、「国家の指導、またはその指導に影響を与えようとする行為」だけを『職業としての政治』で考察するとしている。さらに「現在では」との条件を付しながら「人間の共同体のうちで、ある特定の領域において、正当な物理的な暴力の行使を独占する」「唯一の共同体が国家だ」との定義的規定も与える。

マルクス主義潮流での(精確に言えば1992年当時の日本の「科学的社会主義」潮流での)定説的解説とみなされている『社会科学総合辞典』(新日本出版 92年刊)では「政治とは」「国家権力をめぐる階級闘争」とされ、また「国家」とは「階級抑圧の機構」であり「公的な強力」をもって「社会の上に立つ」とされている。このマルクス主義的規定に近いのはウェーバーの方であって五十嵐さんや私の方ではない。

私が、マルクス=ウェーバー的定義をとらないのは、まず、日常生活は非政治的であることが庶民の良識とされ、政党や組合に関わらずに政治活動をするのが市民だとする苦肉の思想=「市民主義」がその日本風土で生まれる状況に拠っている。この状況では、庶民が公民として積極的に政治参加する、つまり主体的に「共同社会のルール作り」に関わる社会風潮創出の方向で「政治」を議論することが良いと考えるからである。それはひとつの価値判断ではあるが、その価値判断は事実因果認識の科学的営為に与するものでもある。

さらに加えて、中近東やアフリカでは、日本の戦国時代さながらに殺し合いで「共同社会のルールつくり」を現に行っているのに、かつてアメリカ合州国で訓練を受けた軍人ゴリラが、左翼ゲリラときには左翼合法政府(一典型:ロナルド・レーガンが組織し支援したコントラが武力攻撃したニカラグア・サンディニスタ=第一次オルテガ政権)と武装闘争を展開した中南米では、「共同社会のルールつくり」は選挙に拠るつまり議会制民主主義に拠ることが支配的になった現代世界の様相がある。中南米左翼勢力が結集する「サンパウロ・フォーラム」の20回会議最終宣言によれば「25年前のフォーラム創設時、政権についていた加盟政党はキューバだけだったのが、現在は10カ国以上で政権についている」歴史変化があった(「赤旗 14年8月31日 松島記者ラパス発記事 連帯・協力地域統合へ」)。そういう状況のもとで、チリ共産党幹部が「左派政権が選挙で敗北することもあるでしょう。しかし、前進は紆余曲折を伴うものであり、変革の前途には希望を持っています」と松島記者に語る場面もあるのだ(「赤旗 9月9日 南米政権与党幹部に聞く3 チリ」)。政権死守のため自由選挙は行わず、政治犯を数万数十万人と拘留する共産主義とは別の共産主義への途である。

ところで、日本の戦後民主主義はその貴重な内容実体を労働者の更には国民の諸闘争によって形成してきた。しかし、それが民主主義形骸化として批判されねばならぬ特徴をも具有することは確かである。安倍晋三が<取り戻す!>と叫ぶ戦前日本では、天皇主義軍国主義以外の「主義」は危険で排除さるべきものだった。「主義者」に成ることはもちろん、そういう人に近づくことも危険との庶民の生活意識は、戦後、完全に払拭されたわけではない。議会制民主主義は反社会主義共産主義のシンボルとして喧伝される。その議会選挙の折には役所が街宣で投票を勧めはするが、政治活動が市民の公的活動として支援されることはない。

投票行動に不可欠の前提である政治的情報へのアクセスとして、公共図書館に主要政治党派の機関紙誌が備えられていることが必要なのに、そうなってないことがある。私の住む海老名市もそうであり、昨秋、私が「市長への手紙」で政党紙誌備え付け要望の投書をしたところ、一旦は<趣旨はもっとも―実現したい>との回答だったが、今春になって<主要党派でなくて全ての党派のものを備えねばならず、そのことは不可能>との不可解な回答変更があった。図書館協会「図書館の自由に関する宣言」が謳う国民の「知る自由」を保障することが、ビデオ屋ツタヤに市立図書館運営を丸なげする海老名市政のもとで阻止されたと私は理解した。こうした状況での投票行動の結果が、量的にも(投票権放棄)質的にも(極右への投票)貧しくならざるを得ないのは当然とも言える。

ともあれ「共同社会の生活ルール」を戦争=殺し合いで作るのではなくて、参加交渉協議の民主的ルールで作ることで貫くために、政治が学習されねばならぬのである。政治を「共同社会の生活ルール作り」とした上で、国家の概念もその階級支配の因果に加えて「国家をめぐる階級闘争」の結果を織り込んだものとして構成される必要があると私は考える。

さて、政治学の対象あるいは基礎概念が、学者=先生ごとに違うわけだから、ほぼ当然にそれぞれの政治学の体系で扱われる事象およびそれらの序列も当然に違うということになる。私が五十嵐さんに指摘した4点(※下記注参照)は、どういう論理序列で叙述さるべきものかと考えてみよう。3)は資本主義近代国家の政治システムの根幹である立憲主義あるいは法治主義の構造として議会制民主主義や三権分立とともに論理のかなり初発の原理論段階に措かれる。1)は、その三権分立が侵食される「行政の優位」(私が大昔、学生時代に教わった岡義武の政治学講義でいま覚えているのはこの現代政治の特徴だけだ)の派生命題といってよいだろうが、これが独占資本の国権支配の時代=帝国主義時代のものだとすれば、段階論段階のものとされようか。4)は、行政権掌握者と同魂人士の意見のみを重用するという3)と共通の性格を有するが、その論理段階は第二次大戦後の米国先頭の資本主義大国同盟と、共産主義社会主義を掲げる体制運動との対抗の上でのもの、つまり現状分析段階のものと措けるのではないか。

これらはしかし、私のとりあえずのかなり思いつき的な議論である。もう少し確かなのは、経済学と違って政治学では、なぜ学者=先生ごとに叙述体系がばらばらなのかについての、以下の唯物論的考察だ。経済学に共通原理(単一ではなくて三つの相互に衝突したり補完したりする三つの原理)があり政治学にそれが無いのは、下部構造=経済と上部構造=政治という客体の性格の違いによるのではないか。前者=経済が、個々人の意思あるいは意志行為で簡単には動かない客観構造があるのに、後者=政治は、支配層ではかなり個人的意思あるいは意志によって、被支配層所以の政治ではある程度集団的な意思あるいは意思で、政治現象客体が変動するということに由来しているのではないか。経済現象には貨幣=価値関係を典型にがっちりした客観存在があり、政治現象はそれと比べれば人間によって左右される浮動的性格があることが、それぞれの学問の形式を規定しているのではないかと私は考えた。

しかしこの考察も当てずっぽうと言われかねないと感じる。もともと本稿は、近年日本の三つの政治現象に私が関わるなかで近代官僚制について改めて思いを致し、ウェーバー『職業としての政治』にそれに関わる議論があったような記憶で、孫にその本を与える前に再読しようとしたことに拠っている。しかし私の『職業としての政治』読書記憶の内容は間違いで、そこでの近代官僚制論議はわずかでしかなく(そのわずかの叙述事例―「長期間にわたる準備教育によってエキスパートとして専門的に鍛えられ高度の精神的労働者となった近代的官吏」が「合理的につくられた規則に依拠した客観的権限」を行使することによって為される国家の「合法的支配」)、ウィキペディアの「官僚制」を引くと、ウェーバーが官僚制を論じたのは『職業としての政治』ではなくて『支配の社会学』のようだ。『職業としての政治』は『職業としての学問』と並んで、1918年ドイツ革命―帝政崩壊の熱気で(ブレヒト=ヴァイルの「三文オペラ」創作もこの年だ)高揚していた青年たちに水をかける意味での反革命的講演であって、信条倫理=価値判断と責任倫理=事実因果認識を峻別区別せよと説くことが主眼だ。価値判断と事実認識は、常識次元ではよく、時には学問の世界でも、混同されるのだが、両者をまずは区別することは肝要である。しかし、このウェーバーの没価値性の議論は、各個人が選択する信条のもとに形成される政策目的に適合的な手段選択のみが経験科学の課題だとして人間の客観真理認識を制約する点で間違いという他ない。複数の競合あるいは敵対する政策がある場合に、それらの目的-手段-結果の因果を辿り、どの政策が人間をより幸福にする結果をもたらすかを比較することは、責任倫理=事実因果認識の世界でできる。そうすれば、すぐに直結してどの政策が正しいかを価値判断的に認識できるのである。この論理の最後尾の環のみを節約せよというのがウェーバーだ。私は同意しない。

さて五十嵐さんに提起した論点の3)である近代官僚制の歴史進歩的特徴を私に考えさせた近年日本の三つの政治現象の描写で本稿を終わらせることにしよう。

まず第一は、安倍晋三の政治―法制局憲法解釈を越えた集団的自衛権行使容認の閣議決定だ。この安倍暴政という反面教師によって、多くの国民が「法治主義」「立憲主義」の歴史進歩性で啓蒙された。私の青年時代の「法治国家」のイメージは、ビラ配りビラ貼りを弾圧するポリスのそれであって、国家の本質は暴力支配と定義する学説をその線で受容していたのである。古代中世が皇帝国王の恣意的恩恵と圧政で政治を行っていたのに対して、近代資本主義国家は明文の規則(その頂点が近代憲法)で統治される。スターリンや毛沢東の暴政の自己批判が、ソ連中国の共産党で為された際も、「人治」が批判され「法治」が規範として遵守さるべきだと喧伝されたが、それは他人事ではないのだ。

第二。2003年~05年にかけて、霞ヶ関か桜田門のどこかにあるだろう司令塔からの指令によって(と私は推察しているのだが)、政治ビラの住宅各戸への配布つまり「民主社会の死命を制する人権=表現の自由」(国公法違反事件最高裁判決に関する日弁連山岸会長声明 2012年12月)に対する逮捕投獄があった。そして選挙法・刑法(住宅侵入罪)・国公法による起訴裁判―無罪判決もあったが圧倒的に有罪判決との過程が続いた。日本国民救援会海老名支部会員としての私は、共産党のビラを勤務時間外に配ることが国家公務員の中立性を犯すものとして、被告とされた堀越さん(目黒社会保険事務所係長)、宇治橋さん(厚労省本省課長補佐)の裁判傍聴に何度か通った。弁護側の主張の柱は「公務労働は政治思想で左右されず」中立性は犯されていないとウェーバー近代官僚制テーゼを思わせる弁論、無罪獲得のためには正当な弁論であった。ただ私の心中で、日本の「科学的社会主義潮流」において、公務労働が財界への奉仕ではなくて「全体の奉仕者」(憲法15条2項)となるように取り組む組合運動が提唱されてきたこととの整合性が気になった。団体交渉で労働そのものを国民全体への奉仕労働と組み替えるルールを獲得すれば、それは官僚制の範囲だが、労働者個人の裁量で労働を「全体の奉仕者」的に改革して為した場合は、五十嵐さんへのメールに書いたように官僚制からの「プラス的逸脱」になると考える次第だ。最高裁は、堀越さんについては政治的中立性を犯したものではなくて無罪、宇治橋さんについては公務員の中立性に抵触するとして有罪(罰金10万円)の判決を下した。

第三は本所報に傍聴記を連載している神奈川最賃千円裁判での被告=国側の主張である。それは、一方では最賃金額決定は法律で決まったとおりの定型的行政執行で行政訴訟の対象になるような「処分」性が無いとしながら、他方では大幅な裁量権があるとして全く合理性も統一性も無い基準で最賃金額を決定する主張だ。後者は、ウェーバー的近代官僚制からの大逸脱である。

http://kanarou.blog.fc2.com/blog-category-7.html

(※注)これについては五十嵐さんからの以下の反論的追伸があった。私の②の読みが不十分だったわけで、以下に紹介しておく:―

<また、「どの立場にもあるいはどの組織(政治党派、労働組合)にも属さないのが市民だという日本ガラパゴス的認識」についても、私は98頁で市民とは「自主的・主体的な政治参加を行う人々の理想型」で「市民となった人々は、政治や社会に働きかけるために、仲間を集めて団体を作ったり、目的に共感する団体に入ったりします」と書いています。これは「日本ガラパゴス的認識」への間接的批判を意味しています。官僚制についても、「客観的ルールに基づく「法治体制」である歴史進歩的側面」が十分説明されていない」とのご指摘ですが、欄外での用語解説で「厳格な権限の委任と専門化された職務の体系を持ち、合理的な規則や秩序に従って組織の目的を効率的に達成しようとする」と説明しています。「法治体制」という言葉や「歴史的進歩的側面」についての言及はありませんが、それらは前提されており、官僚制の内容としてはこれで十分ではないでしょうか。>

政治学入門・下―カール・マルクス「フランス三部作」を読む 新着情報

下山房雄(かながわ総研元理事長) 2014.10.31

(かながわ総研所報「研究と資料」2014年12月号「読書の扉」投稿原稿)

今回(下)も私事からの書き出しになる。すみません。前回(上)で書いた分数計算の特訓を私が行った息子の一人も大学の(大学は孫とは違う大学だが・・・)政治学科で学んだ。孫に手渡した③丸山真男『現代政治の思想と行動 増補版』(未来社 1964年刊)には、その息子の書き込みや傍線がある。70年代の私が、やはり読まなくてはと思って購入したがツンドクにしてしまって、丸山批判は赤旗文化学芸欄や雑誌『文化評論』で間に合わすという怠惰を続けていたのだが、息子には「読みなさい」と手渡した。彼は、辞書で語意を確かめるなどの読んだ形跡を残して、後に私に返却した。こんど孫にそれを渡す機会に、やっと私自身、通して読んで、多くを学んだ。64年増補版後記の「戦後民主主義の「虚妄」に賭ける」について言えば、その「虚妄」と闘いながら50年レッドパージ以降に形成されてきた戦後民主主義の実体がいま小泉=安倍のネオリベ政治で厳しい反撃を受けている(因みに1960年に支給開始された生活保護老齢加算は04年4月から減額が始まり06年4月に廃止された それに対して憲法25条違反だとして起こされた訴訟全国9件のうち2014年10月6日に最高裁は2件目の合憲判決を下した)。丸山の分析は思想に偏り、こうした戦後民主主義の実体分析が無い。そういう感想を持った。

さて、丸山本同様に通読できないできたと思いこんでいたマルクス「フランス三部作」は実は通読していた。私の持っているマルクス・エンゲルス23巻選集は50年代に準全集として出版されたもので、私は学生時代にこの全巻を購入した。後に研究者に成ってからは、53巻の全集が59年~91年にかけて出版されたが、それは買っていない。購入した23巻選集は学生時代には殆ど読めなかった。研究者に成って以降、時が経って黄ばんだ紙を必要に応じてめくり、時には(補巻4所収の「経哲草稿」などで)賃労働論に関わる事項で索引を作成したりした。

今回、選集5巻「一八四八年の革命 フランス」(53年11月刊 420円)、11巻「第一インターナショナル」(54年5月刊 420円)所収の「フランスにおける階級闘争」(1850マルクス エンゲルス序文1895)「ルイ・ボナパルトのブリューメル十八日」(1852マルクス 1869再版序文マルクス 1885三版序文エンゲルス)「フランスの内乱」(1871マルクス 1891三版序文エンゲルス)を通読したわけだが、少しの書き込み、少しの傍線引き、年表日誌書き抜きメモがあって、再読だということが分かった。そして結論的に言って、かつて(60年代?70年代?)読んだ時に分からなかった大部分は今回も字面を追えても内実の意味はとれなかった。したがって、政治学入門のテキストには不適で、例えば大学院のゼミで19世紀のフランス史に詳しい研究者のもとで講読するのがふさわしい文献だと思ったのである。

諸党派(ブルボン派 オルレアン派 ボナパルト派、小市民民主派、プロレタリア社会派)と関連諸個人が関わる事件の推移が、エンゲルスの1895年序文の表現によれば「一時期の時代史を…与えられた経済状態から説明しようとした最初のこころみ」として、「四八年二月いらいフランス史のすべての進行を内部関係から述べ、五一年十二月二日の奇蹟を分析して、それをこのような内部関係のやむを得ぬ結果」として、そして「歴史的な大事件が未だ吾々の目の前で進行中か、あるいはようやくおわったばかりのときに、はやくもこの事件の性質と影響と必然的な結果とをはっきりとつかむ」というマルクスの天分発揮として、叙述されているのが「フランス三部作」だ。叙述の形式は「寸鉄人をさすような記述」とされている。そこの所が実は私には具体的内容的に理解できなかった。

勿論なるほどと分かる所も少しはある。かつて傍線を引いた所はそういう箇所である。以下に挙げておこう。

「いずれの社会の各時代もその偉人を必要とする。そしてもしそうした偉人がみあたらないならば、その時代がそうした偉人を発明する。」

「憲法の解釈をするものは憲法をつくったものではなくて憲法をうけとったものである…坊主が聖書の有権的通訳者であり、裁判官が法律の有権的通訳者であるように、ボナパルトと国民議会内の王党的多数派こそ、憲法の有権的通訳者である」(この部分に私は「自民党!」の書き込みをしていた)

「オルレアン派と正統王朝派との連合の王政復古への野望に対抗して、ボナパルトは、彼の実際上の権力の名義すなわち共和制を代表した。…これらの秩序党の分派はいずれも、ひそかに彼ら自身の国王と彼ら自身の王政復古を用意しながらも、互いに競争者の纂奪および反逆の野望に対抗して、ブルジョアジーの共同支配という形式を主張した。つまり、各党の特殊な要求が中和され留保されている共和国という形式を主張したのだ。…王党派連合の共同の政治権力が共和制とよばれる」(二月革命後の第二共和制のもとでの支配政党=秩序党が王政復古を用意しながら共和制を唱えたことは、戦後日本で次第に力を付けついに安倍内閣誕生をもって支配政党の位置に座った極右=靖国派が、反民主主義の戦前回帰を用意しながらなお民主主義を唱えている現状と二重写しだ)

「ぶどう酒税のとりたてかたはにくむべきものであり、税の割り当て方は貴族的である。というのは、その税率が、ごくありふれたぶどう酒でももっとも高価なぶどう酒でも同一であるからである。資力の低い消費者ほど幾何級数的に割高の税をはらうことになる。すなわち、逆の累進税である。」(以上「フランスにおける階級闘争」より)

「ヘーゲルはどこかで、すべて世界史的な大事件や大人物は、いわば二度生じるものだと述べている。だが彼は、一度は悲劇として、二度目は茶番として、とつけくわえるのをわすれた。」(「ブリューメル十八日」の冒頭)

「問題が請願権であれぶどう酒税であれ、出版の自由であれ自由貿易であれ、クラブであれ市政であれ、個人の自由の保護であれ国家財政の調整であれ、いつも合言葉はくりかえしで、いつも題目は同じで、いつも判決の宣言はできあいで、あいもかわらず「社会主義!」というのである。」(アメリカにおけるニューディール政策・ケインズ政策に対する共和党の執拗な「社会主義」非難が想起される)

「パリ・コンミュンは、もちろん、フランスのすべての大工業中心地への手本の働きをしなければ、ならなかった。…ふるい中央集権的政府は、地方においても生産者の自治政府に道をゆずらなければならなくなるだろう。…ふるい統治権力のもっぱら抑圧的な諸機関はたちきってしまうべきものであったが、他方、その正当な機能は…社会の責任ある機関の手にもどすべきであった。普通選挙権は、三年ないし六年に一度支配階級の内のどの分子が議会で人民を代表するかをきめるのにつかわれる、というやりかたをやめて、コンミュンに組織された人民のためにやくだつべきものとされた。…階層制による任命で普通選挙にかえることほど、コンミュンの精神に縁遠いものはありえなかった。」(「フランスの内乱」のこの部分に<中ソは!?>との昔の私の書き込みあり)

「労働者階級はコンミュンから奇蹟を期待しなかった。…彼らは知っている、自分自身の解放を達成し、それとともにまた現在の社会がそれ自身の経済的動因によっていやおうなしにむかってゆく、あのもっと高度な形態を達成するためには彼らがながい闘争を、すなわち環境と人間とをすっかりかえる一連の歴史的過程を、へなければならないだろうということを。彼らが実現しようとする理想は、崩壊しつつあるふるいブルジョア社会そのものがはらんでいる新社会の諸要素を解放すること以外にない。」(私は、社会主義経済は社会主義革命後にプロレタリア国家権力によって上から創成されるというスターリン主義に対するアンティテーゼをここにみる。資本主義内部の産業、消費、社会の場で行われる様々な形態の意識的共同性振興の営為を重視するテーゼだと読む。)

以上に引いたような現代史の情景と連動する「わかる」叙述はわずかで、大部分は「わからぬ」叙述だ。そのような私の主体状況は、おそらく60年代70年代に「三部作」を最初に通読したときもそうであって、だからこそ通読したことを忘れてしまったのだろう。

だが今回改めて読んで、新たに感じた点がある。以下の2点だ。

まず第一は、史的唯物論が単純な進歩史観にならないことを改めて感じた。エンゲルス1885序文での表現―1789フランス「大革命では他のどのヨーロッパの国にもないほど典型的に封建制度をうちくだき、ブルジョアジーの純粋支配をうちたてた」は広く常識的に受容されている認識だろう。フランスの田舎には大革命で廃棄された教会が現在でも結構在る、これはフランス革命の文化革命の徹底さがロシア大革命に匹敵するものだったことを想起させもする。しかし、第一共和制(1792-1804)第一帝政(ナポレオン1804-1814)ブルボン王政復古(1814-1830)七月王政(ルイ・フィリップ1830-1848)第二共和制(1848-52)第二帝政(ルイ・ナポレオン1852-70)第三共和政(1870-1940)といったその後の曲折は、第二共和制のもとでの国民議会の支配政党が実はブルボン&オルレアンの二つの王党派であったことなどと併せ、歴史進歩が行きつ戻りつの道程を経てのものであることを改めて思わせる。

第二。マルクス「フランス三部作」(1850、52、71)に関わるエンゲルスの序文3点のうち「フランスにおける階級闘争」1895はもっとも後のもので「三部作」全てを踏まえ、かつマルクス没後の19世紀後半ヨーロッパ史を踏まえて書かれているものだが、そこにあるテーゼはマルクス「三部作」から帰納されたものではないしかも現代的に社会進歩を考察するのに充分に役立つ命題があることを認識した。例えば以下に引用する命題である。

「歴史は吾々および吾々とおなじように考えたすべての人々のあやまりをあきらかにした。歴史は、大陸における経済発達の状態が、当時まだとうてい資本主義的生産を廃止し得るほどに成熟していなかったことを明白にした。…強力なプロレタリア軍が、一撃でもって勝利を獲得することは思いもよらず、苛酷執拗な闘争によって一陣地より一陣地へと徐々に前進しなければならない」

「普通選挙権は、議会内の吾々の代表者が新聞や集会でとは全くことなる権威と自由とをもって、議会内の敵や議会外の大衆に話しかけることができる演壇をひらいてくれたのだ。…ブルジョアジーとその政府は、プロレタリア党の非合法的活動よりも合法的活動をおそれ、暴動の効果よりも選挙の成功をおそれるようになった。」

「社会組織が完全に変革されるためには、大衆自身がその変革に加わり、彼ら自身が、問題の本質はなにか、なんのために彼らは身体と生命をかけて行動を起こすのかをみずからすでに理解していなければならない。…そのためにはながいあいだの忍耐強い仕事が必要である。…宣伝と議会活動の気ながい仕事が、党の当面緊急の仕事…」 (2014/10/26)

師岡康子 『へイ ト・スピーチとは何か』 を読む

――(岩波新書2013年12月刊) 新着情報

下山房雄(かながわ総研元理事長) 2014.10.31

(かながわ総研所報「研究と資料」、NPOかながわ総合政策研究センター、No.184、2014年6月1日 )

日本の首都=東京の知事に4選され、うち3回は300万票前後の大量得票を得た石原慎太郎が、国政への転身を図った2012年10月の知事辞任。その直前に行ったのが、中国を領土問題で挑発し日中関係悪化の火を点けた尖閣諸島=都有地化の都政(?!)展開であった。女性、障害者、外国人などのマイノリティー差別を反復公言してきた極右思想の石原知事が推進した2016年東京オリンピック構想実現の旗振りは、私にはブラック・ユーモアとまで想われることであった。同じ東京で「朝鮮人殺せ!」と叫ぶヘイト・スピーチ・デモが実践される状況下に「人間の尊厳保持に重きを置く、平和な社会を推進する」ことを憲章で謳うオリンピックが行われる風景を脳裏に浮かべたのである。石原は国政の一層の極右化に期して、2016東京・オリンピックでは、1936ベルリン・オリンピックのヒトラーの位置に自身を登らせようとしたのか。因みに彼は「なれたらアドルフ・ヒトラーになりたいね』との発言もしている(『論座』2001年5月号)。

米日両軍の軍事演習がドカンドカンと大地を傷つけている現状無視のままでの富士山世界遺産指定も、私の感覚ではブラック・ユーモアだ。しかし富士山世界遺産も上述の東京オリンピックもマスコミでは朗報としてヨイショされる傾向だった。そういう風潮のもとで、相模国分寺史跡の傍らにある海老名市立の小博物舘=温故館で企画展示「災害を語り継ぐ~海老名市域に起きた自然災害~」を観る機会があり、そこで1923年9月1日関東大震災の折の朝鮮人殺戮のさまを改めて私は想起することとなった。「混乱の中、朝鮮人の暴動という悪質なデマ」の説明に対応する展示として「鶴岡日報号外 9月3日午後10時発行」などがあり、その紙面には「不遅鮮人等▼水道に毒を流す▼栃木方面の安全地帯に入込む 連日の奮闘に身体綿の如く疲労し切った軍隊兵士の油断を見すまし不逞鮮人の一味約七百名手に手に凶器若しくは爆裂弾を持って……」といったデマ宣伝が書かれている。ついで2~4日の首都圏への戒厳令発令が説明されているが、内務省発の関連警報自体が「震災を利用し、朝鮮人は各地に放火し、不逞の目的を遂行せんとし、現に東京市内に於いて爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり」といったデマを含むもので、民衆の狂気は官公高所から始動誘導されたものであることの説明は無い。そのように展示説明の裏にある史実を想う私は、説明にある「5日には住民の動揺から不測の事態を警戒して軍隊が配備され、行き過ぎた自警団活動は停止されました。しかし民間人による外来者への尋問や暴力行為などは後を絶たなかったようです。」の表現で、私がいま住むこの海老名近辺でも大量虐殺は無かったであろうが、殺戮自体はやはりあったのではないかと考えないわけにはいかなかった。

そういう心晴れない境地のところに届いたのが標記の本書『へイト・スピーチとは何か』であった。著者のお父さまが私の知人である関係で、その知人から献本された本書は、私に大変役立った。以下に紹介する次第だ。

本書著者は人権派かつ学究派である女性弁護士。2002年9月の日朝会談で朝鮮政府が拉致を認めた以降の半年に、在日朝鮮人の子供に「死ね」「皆殺し」と暴言を浴びせるヘイト・スピ一チが約750件、チマ・チョゴリを切ったり階段から突き落とすなどの犯罪的暴力行為=へイト・クライムが約250件、起きるという状況になり、著者は「怒りと申し訳なさとで居ても立ってもいられ」ず(Ⅵ頁)問題に取り組んだ。その後、日弁連の留学制度を利用するなどして、アメリカやイギリスの三つの大学に留学、現代世界近代史レベルで問題所在と法的対策を研究して本書に結実させた。

本書では、マイノリティーに対する差別的扇動のへイト・スピーチ、殺人虐殺にまで至るヘイト・クライムの史実が、日本のみでなく、イギリス、アメリカ、ドイツ、カナダ、オーストラリア各国の状況で提示されている。そして、問題解決のための法規制を構築する営為が各国でおよび国際法基準の設定の形で進んできたのに対して、日本が著しく遅れていることが明示されている。国際人権諸条約への加盟状況のなかで人種差別条約制定1964年一日本加盟1995年という遅れ、加盟時には原則として国内法を整備せねばならぬのに不備のまま、人種差別撤廃委員会への報告の不十分と受ける勧告の無視、こういった「日本政府の人種差別に対する特異な姿勢」(73頁)国際「人権基準のほぼすべてが存在しないこと」(188頁)を指摘するごとくである。

本書を読む前、私はヘイト・スピーチとして、東京=大久保や大阪=観橋などでの街宣デモのことしかイメージしていなかった。しかし国際的状況を踏まえた本書ではヘイト・スピーチの定義を「有形力を伴わない言動による暴力」(40頁)とし、「差別扇動と意訳する方が適切」(ii頁)と述べて、集団的暴言行為に限定していない。むしろ「公人によるヘイト・スピーチ」が「最も悪影響をもたらす」(vii頁)、「民間のレイシストたち」「は権力者らの暴言をなぞっている」(33頁)、「差別は民間人の問題」との主張は欺瞞的で「差別に対し最も責任があるのは政府」(170頁)「排外主義デモをやっている人たち」「は政府の排外性を反映した日本社会の一部であり、その醜さを露骨に反映しているにすぎない」(217頁)のに、安倍晋三、石原慎太郎、橋下徹など特定公人によるヘイト・スピーチが野放し状態であることを大きく問題視している。同感だ。

へイト・クライムの方は現行刑法をきちんと適用すれば(それも差別意識で汚れた権力者のもとでは困難であるが……)刑事犯として処罰できるが、へイト・スピーチとりわけ特定個人対象ではなくてマイノリティー集団全体への差別言辞暴力の規制はやはり特別立法で規制すべきだというのが著者の立場で、本書の政策提案の柱はそこに置かれている。特に「日本で表現の自由を根拠としてヘイト・スピーチ法規制に反対しているのは、政府だけでなく、憲法研究者の多数が慎重論の立場である」(136頁)現状に照らして慎重丁寧な議論を第4章(法規制慎重輪を考える)第5章(規制か表現の自由かではなく)で展開している。なお1~3章のタイトルは、(蔓延するヘイト・スピーチ)(へイト・スピーチとは何か)(法規制を選んだ社会)である。

さて著者は法規制慎重讃を①権力が批判的言論を弾圧した歴史を踏まえるならば政府がある言論を不適切として規制することは危険②へイト・スピーチには内政外政への意見表明が含まれ政治的な論点での表現の自由は最も手厚く保護さるべき③規制が表現の自由行使に過度の委縮効果をもたらす④特定個人ではなく集団に向けられたヘイト・スピーチは被害が希釈化されて軽い、⑤啓蒙や教育で対応すべき⑥言鎗行為で諺憤を晴らすことでより過激な犯罪行為を防ぐ⑦法規制ではなくて対抗言論で解決するのが民主主義⑧へイト・スピーチの原因は歴史的差別構造であり、植民地支配の歴史の清算、貧困疎外構造の解決が必要、と列挙したうえで、一つ一つ反論していく。実際に運動実践に関わる中でぶつかった異論への反論なのであろう、私にはほぼすべて納得的であった。例えば「排外主義デモに対抗する抗議活動などの直接行動は、将来にわたり差別撤廃を推進する重要な取り組みの一つ」としながら、「デモが合法である限り」「へイト・スピーチが差別であり違法である明確な法的基準が無い現状では」警察権力が現にそうしているように抗議者側を恣意的に逮捕し処罰しようとする濫用が行われるといった限界を指摘する議論展開がそうである。

とはいえ著者は5章標題にも現されているように刑事罰規制原理主義的立場ではなく、柔軟な現実主義的政策をいくつか示している。それは、九つの国際人権条約に設けられている個人通報制度を一切受け入れていない日本(OECD34カ国中2カ国の一つ)にそれが受け入れられ、個人の通報→当該条約委員会の条約違反認定が行われることになれば、国際条約を殆ど無視してきていた日本の裁判所への影響大との指摘や、「差別禁止法はできる限り早く民事規制法として出発させることが現実的」(202頁)「人種差別禁止法の中にヘイト・スピーチの民事規制条項を入れ、国内人権機関による運用を図ることから出発することが現実的」(212頁)といった提言などである。(本誌読者投稿:神奈川県海老名市在住)

孫崎享(うける)の講演会と『日米同盟の正体』を読んで新着情報

九条学校=孫崎講演会報告

下山房雄(国分南やまに平在任) 2014.11.01

「えびな・九条の会」(第91号、2014年7月18日)

「九条かながわの会」恒例の九条学校、今年は7月7日の夕、横浜桜木町のホールで、孫崎享さん講演会として行われました。「えびな九条の会」レベルでの宣伝をミスってしまったのですが、私は講談社新書2009年『日米同盟の正体』で孫崎さんが論壇に登場して以来、彼が外務官僚と防衛大学校教授40年余の経験を踏まえ、大胆かつ鋭利に日米安保が世界各地での米日両軍共同行動体制=日米同盟に変貌したことを指摘解説する活動を盛んにされていることに注目していたので、是非との気持ちで奉加しました。仲築間卓蔵さん(元テレビプロデュサー)司会、後藤仁敏さん(古生物学者)開会辞、岡田尚さん(弁護士)閉会辞のもと、ホール満席の250人が集まり、質問に10人が立つという活発な講演会で満足しました。

司会の紹介で「元外務省情報局長という肩書きに似合わぬ普通のおじさん」と言われた通り、孫崎講演は分かりやすくかつ考えさせられる内容のもので、私は手帳五頁にノートをとりました。ここでは、講演の初めのあたりで印象的だった部分だけを紹介します。5月8日のニューヨーク・タイムズ社説が集団的自衛権行使容認で日本は民主主義の真の危機に直面していると書いていること、昨年暮れの天皇80歳誕生日に天皇は「日本国憲法は平和と民主主義を守るべき大切なものとして作られた」との談話を行ったこと、この重要な両方の事実をNHKは報じなかったのですね。なるほどなるほどと聴きました。

孫崎さんは旺盛な著作活動を行っており、当日配布の紹介資料に11点の本が「など」として出ています。海老名市図書館にも彼の著書が9点、入っています。どれを読んでも有益でしょう。勧めます。

当日会場で何点かの孫崎本のサインセールスをやっていました。永い友人の新谷昌之さん(神奈川労働者学習協会副会長〉が売り手でしたので「一冊買うのだったらどの本が適切かな」と尋ねたところ、「創元社2012年刊『戦後史の正体』でしょう」との答えを得、その本に「下山房雄様 平成二十六年七月七日 孫崎享」とのサインを頂き、これから読もうとしているところです。えっと思ったのは、講演では当然に西暦で史実を紹介解明しているのに、やや改まった署名というところでは天皇暦を使われていることでした。長年の国家公務員の生活習慣の名残りでしょう。大使館勤務(ソ連、イラン、イラク、アメリカ、カナダ、ウズベク)や防衛大学校教授の要職を経た上で、日本の外交防衛のあり方について旺盛な批判活動をされている挑戦的人生に改めて敬意を覚えました。

孫崎享(うける)『日米同盟の正体』を読んで

下山房雄(かながわ総研元理事長) 2014.11.01

NPOかながわ総研、読書の扉「研究と資料」№ 155 2009年06月号

本書(講談社現代新書277頁 本体1300円2009年3月刊)のことは、私の平日日課=市営プール通いで知り合った友人=Aさんから教わった。Aさんは、76歳の私より年上だが、小説を書こうとして文学教室に通い、20種近い出版社の書評誌を購読したりで、青年的知的好奇心を持ちつつ生きている人だ。このAさんが講談社『本』4月号掲載の著者自身による本書の紹介「迷走する日米同盟』をコピー、「政府・自民党の連中が日米同盟とか言っているのは日米安保のこととばかり思っていたのがちがっていた」と添書きして、FAXで送ってくれたのである。この添書きは、以下のマスコミ、ミニコミの記事の含意と照応する。

1)『東京』2008年12月18日神奈川版の藤浪・樋口両記者署名入り記事『キャンプ座間 米陸軍前方司令部あす一周年」でのワーシンスキー司令官の言:<米陸軍の最優先の任務はイラクとアフガンでの対テロ戦争><(陸自との連携については)同じ任務を遂行することになる>。

2)『全国革新懇ニュース』308号2009年4月でのインタビュー記事=益川俊英「戦争しなくて済む努力は絶対にある」:<安保条約は日本でおこった戦争に対してアメリカがどうするか……という法律です。アメリカが戦争を始めたとき、日本が軍隊をもっていって助けるという条項はありません。だから「日米同盟」はいまの段階では使ってはいけない言葉ではないか>

3)『新婦入えびな』3号2009年4月でのピキニデー参加者報告<アメリカのやることには、とにかく黙って耐える、理不尽に抵抗しない日本政府。今までは日本を守ってくれたでしょうが、今後は守ってくれないことをいろいろなニュースで私は聞いています>

-このような状況認職の基礎にある状況そのものの変化を、歴史構造的に描いたのが本書である。著者は、国際情報局長、イラン大使、ハーヴァード大国際問題研究所研究員などを歴任した外務省幹部官僚で、2002年から防衛大学校教授を務め、今年2009年03月に退官となった(1943年生まれなので定年退官?)人物。退官寸前ではあるが「日米安全保障体制の新たな枠組み」は「自衛隊員に死を覚悟して貰うこと」だと批判的に述べる(7頁)書物を出版したわけだ。

父プッシュの行なった湾岸戦争=第1次イラク戦争(91年)に日本が135億ドルの支援を行ったのに、クエートやアメリカから感謝されなかったのでく今度は金だけでなく血による国際貢献を>と吸血鬼的に考え主張するのが日本の支配者の思想になり政策実践になっているなかで、このような書物の出版の意義は大きい。防衛庁政務次官、郵政大臣を歴任した箕輪登が、イラク派兵違憲訴訟を提起したのを頂点として、防衛庁の要職にあった者が反戦平和の立場に立って発言することは従来いく例かあったが、著者孫崎がそうなるかどうか、期待をもって見守りたい。

孫崎は、1)在日米軍基地、2)日本は西側陣営、3)ただし攻撃能力は持たない、という日米安保の基本が80年代「シーレーン構想」で「歴史的大転換」を遂げたと説く(43頁)。けだし、多くの日本人は中東一日本の石油輸送海路確保のために対潜哨戒機P-3Cを保有すると理解するが、実は1000カイリのシーレーンは、「欧州におけるソ連の攻勢に地球規模で対応するためオホーツク海のソ連の潜水艦を攻撃する」というアメリカの戦略で構想されたものだから。日米両政府間の文書「日米同盟;未来のための変革と再編」(2005年10月)は、両国の同盟は『世界における課題に効果的に対処するうえで重要な役割を果たしている」と遂に宣言する。安保条約の極東条項ははるかに超えられ、オバマのアフガン等での対テロ戦争継続への自衛隊の動員という枠組みが形成された。これこそが「日米同盟の正体」だと孫崎は論ずるのだ。ただ、在日米軍基地なしではアメリカのベトナム戦争は行なえなかったことへの言及はなく、日米安保の本質を対米従属としたりしなかったり(6、46頁)の議論に私は異を立てる。しかし、ソマリア海賊退治と称して厚木基地からP-3Cが飛び立つのを極右街宣車10台が激励する現状を批判するのに有益な書として強く推したい。(2009年6月10日)

右翼の呼称~日本とヨーロッパの違い新着情報

つれづれに……。

右翼の呼称――日本とヨーロッパの違い

(2014.06.11)

右翼の呼称――日本とヨーロッパの違い、下山房雄、勤労者通信大学労働組合コース、2005年・月報(7)

下山房雄のHPはこちら (2014.10.31)

information新着情報

- 2014年10月31日

- 下山房雄の現代社会論をup。

- 2014年10月30日

- 五十嵐仁の現代政治論をup。

- 2014年10月20日

- 「ベトナム反戦のページ」をup。

- 2014年10月10日

- ようこそ“知っておきたい「現代政治・戦後史」”ページをオープン。

- 2013年03月15日

- 手島繁一のページをUP。

GENDAI ROUDOUKUMIAI KENKYUKAI 店舗情報

手島繁一のページ

現代労働組合研究会のページ

「戦争法案」反対の行動新着情報